Se abbiamo qualche sintomo che potrebbe essere riconducibile al Covid, non c’è tempo da perdere. Nessun falso allarmismo, ma soltanto buonsenso. Perché con questo virus non si scherza e il tempo è una variante assolutamente determinante.

Lo spiegano bene Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, e Fredy Suter, a lungo primario di malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, autori di un documento, ad uso dei medici di famiglia ma utile da conoscere, per curarsi a casa in sicurezza, anche prima di avere la conferma, tramite tampone, che si tratti proprio di Coronavirus.

Il documento (Remuzzi preferisce non chiamarle “linee guida”) unisce di fatto la letteratura scientifica all’esperienza sul campo clinico in tutto il mondo: strumenti essenziali e semplici, alla portata di tutti, per spiegare come vengono curati i pazienti Covid a casa loro, minimizzando il rischio di ricovero in ospedale.

Mentre anche in Italia arriva la variante inglese del Coronavirus, la parola d’ordine è tempestività. “Prima agisci, più hai successo nell’evitare il ricovero” spiega Remuzzi in una intervista a Repubblica. “Moltissimi italiani che si curano a casa ci telefonano perché hanno problemi di assistenza, che poi li inducono a rivolgersi al Pronto soccorso. Però non ci vanno subito, ma solo quando si è già instaurata una fase iper-infiammatoria, e allora magari la malattia evolve negativamente”.

Covid, le fasi della malattia e come si evolve

Il Covid evolve così:

- nei primi 2-3 giorni, quando la malattia è in fase di incubazione e si è presintomatici, inizia ad esserci una carica virale che sale

- nei 4-7 giorni successivi, iniziano febbre e tosse e la carica virale diventa altissima. Quello è il momento cruciale e quello è anche il momento in cui di solito non si fa niente, perché magari ci si limita a prendere l’antipiretico aspettando il tampone

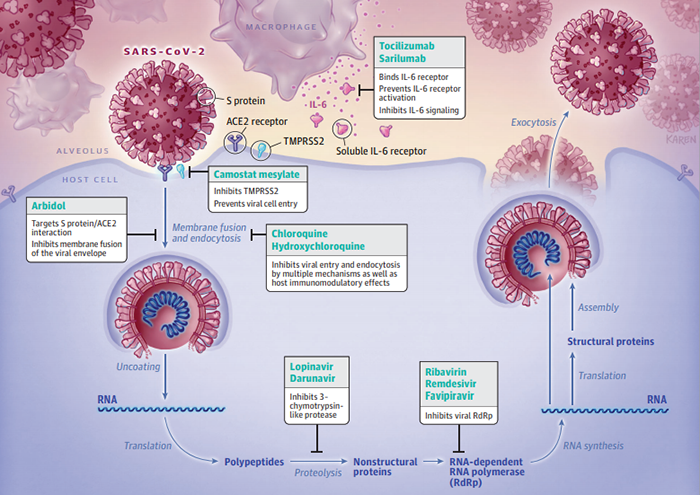

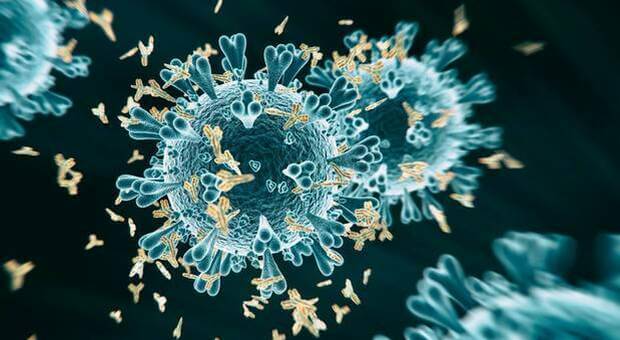

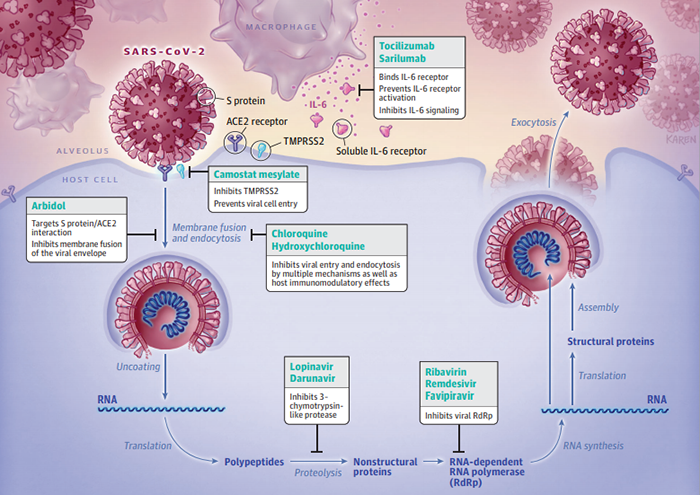

- poi, può seguire un periodo di infiammazione eccessiva, quella che gli inglesi chiamano “hyper inflammation”, con sindrome respiratoria acuta: è questa che mette le basi perché il virus arrivi ai polmoni e lì si crei quella che gli immunologi chiamano “tempesta di citochine”, ovvero una reazione eccessiva del sistema immunitario che danneggia l’organismo.

Il ruolo fondamentale del medico di base: cosa deve fare

Con il suo approccio, invece, Remuzzi ha buone possibilità di prevenire questa fase di infiammazione eccessiva, “la cosa più importante in assoluto per evitare un’evoluzione negativa della malattia”. Ma non si tratta di una “cura fai da te”: è una strategia da seguire a casa esclusivamente sotto controllo medico.

Al di là di consigliare ad esempio anche l’assunzione, eventualmente preventiva, di vitamina D, che potrebbe rivelarsi importantissima, il medico dovrebbe:

- visitare il paziente a casa almeno una prima volta

- impostare la terapia

- effettuare le visite successive, anche solo via telefono

- appena si avvertono i primi sintomi, suggerire subito l’antinfiammatorio mentre il paziente aspetta il tampone.

Covid, cosa non fare a casa

Quindi, cosa possiamo fare a casa e cosa è necessario sapere? Remuzzi spiega cosa non fare quando si sentono i primissimi sintomi:

- non seguire la solita trafila, ovvero chiamare il medico (che magari non viene subito)

- prendere la tachipirina mentre si aspetta il tampone

- aspettare altri giorni per i risultati del tampone.

Quello che raccomandano Remuzzi e i suoi colleghi è di prendere vantaggio sul virus non appena si può. Appena si avvertono i primissimi sintomi, come tosse, febbre, spossatezza, dolori ossei e muscolari e mal di testa, bisogna iniziare subito il trattamento, senza aspettare i risultati del tampone.

Covid, cosa fare a casa subito: quali farmaci assumere e dosi

Quando si avvertono i primi sintomi, serve agire come si fa con i virus delle alte vie respiratorie, cioè bisogna assumere non un antipiretico come la tachipirina, ma un farmaco antinfiammatorio, così da limitare la risposta infiammatoria dell’organismo all’infezione virale. Questo perché è proprio nei primi giorni che la carica virale è massima.

Quali farmaci si possono prendere a casa prima dell’esito del tampone e appena si avvertono i primi sintomi (raccomandiamo sempre di farlo sotto il controllo medico)?

- Quando la febbre supera i 37,3 gradi o se ci sono mialgie, dolori articolari o altri sintomi dolorosi, si possono assumere farmaci antinfiammatori chiamati “inibitori della ciclo-ossigenasi 2” (o COX-2 inibitori), come il celecoxib. Il medico può prescriverne, ovviamente se per quel paziente non ci sono controindicazioni, una dose iniziale di 400 milligrammi seguita da una di 200 nel primo giorno di terapia, e poi un massimo di 400 milligrammi per giorno nei giorni successivi, se necessario.

- Un altro farmaco COX-2 inibitore utile a prevenire l’infiammazione eccessiva è il nimesulide, il più famoso dei quali è l’Aulin. In questo caso la dose consigliata è di 100 milligrammi due volte al giorno, dopo i pasti, per un massimo di 12 giorni. Se ci sono problemi o controindicazioni per il celecoxib e il nimesulide, si può anche ricorrere all’aspirina, anch’essa in grado di inibire COX-2. 500 milligrammi due volte al giorno dopo i pasti.

- Se c’è febbre persistente, dolori muscoloscheletrici o altri segnali di infiammazione il dottore può prescrivere anche un corticosteroide, come il desametasone: i corticosteroidi inibiscono molti geni pro-infiammatori che producono citochine.

Uno studio sul nimesulide pubblicato sull’International Journal of Infective Diseases dimostra che riduce le componenti della famosa “tempesta di citochine”. Un altro studio pubblicato su Anesthesia and Analgesia rivela che l’uso dell’aspirina si associa a minor bisogno di ventilazione meccanica, minore necessità di essere ammessi in terapia intensiva e minore mortalità del paziente.

Invece la Società di Farmacologia francese ha trovato che l’utilizzo di paracetamolo, in persone che hanno forme avanzate della malattia, potrebbe persino nuocere, perché sottrae glutatione, antiossidante naturale prodotto dal fegato, sostanza importante per la capacità di difenderci dalle infezioni virali.

Gli esami da fare dopo il tampone positivo

Dopo 4-5 giorni dai primi sintomi e dalla conferma di Coronavirus tramite tampone, si fanno 3 esami:

- globuli rossi e bianchi, che ci danno l’idea della situazione immunologica

- PCR, proteina C reattiva, che indica se l’infiammazione sta andando avanti

- creatinina, per vedere com’è la funzione renale, glucosio e un enzima per vedere come va il fegato.

Se tutti questi esami risultano normali, il paziente può andare avanti con nimesulide o aspirina, a seconda di ciò che aveva iniziato ad assumere. E normalmente la malattia si esaurisce nel giro di 10 giorni, o anche meno.

Se gli esami danno valori sballati

Se invece gli esami restituiscono valori sballati, è opportuno:

- fare una radiografia al torace, che si può fare anche a casa

- il medico può prescrivere cortisone, eventualmente ossigeno e, se il paziente è una persona fragile e la radiografia del torace mostra una sovrapposizione batterica, un antibiotico.

- se l’esame del d-dimero, marcatore che rileva un’eccessiva coagulazione del sangue, indica che comincia ad esserci un’attivazione della coagulazione, allora il medico può somministrare una bassa dose di un anticoagulante come l’eparina, sotto cute, per prevenire la trombosi.

Se la terapia con ossigeno, cortisone ed eparina non funziona, e la saturazione dell’ossigeno nel sangue diminuisce comunque (per questo è fondamentale avere a casa un saturimetro, qui la guida di QuiFinanza su come sceglierlo), allora il paziente va ricoverato in ospedale.

DA QUIFINANZA.IT